10月の掛軸

10月にかける掛軸とは

10月。神無月(かんなづき)。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月とも。神議という八百万の神様が集まり、来年の収穫について話し合われると言われています。

10月は行楽の季節でもあります。紅葉狩り(もみじがり)や秋の七草を見て歩いたりして楽しみます。栗拾いも10月の楽しみですね。季節の掛軸は風物詩を感じるものを選びたいですね。

10月は二十四節気 「寒露(かんろ)」「霜降(そうこう)」と言われる季節で、いよいよ霜が降りるほど寒くなります。

10月の掛軸は、紅葉(こうよう・もみじ)、菊(きく)、柿(かき)、竜胆(りんどう)、女郎花(おみなえし)、芒(すすき)、撫子(なでしこ)、葡萄(ぶどう)、竜胆(りんどう)、栗(くり)、蕪(かぶ) 、松茸(まつたけ)、稲穂雀(いなほすず)、大黒天に鼠(だいこくてんにねずみ)、紫苑(しおん)、渡鳥(わたりどり)、鴫(しぎ)、蔦(つた)など種類が豊富です。

(画像) 掛軸 宮本昌雄 錦秋讃果

掛軸商品

月の掛軸

12ヶ月。10月。ここでは、季節掛け12ヶ月のうち、10月にかける掛軸として、紅葉(こうよう・もみじ)、菊(きく)、稲穂雀(いなほすずめ)、竜胆(りんどう)、柿(かき)、大黒天に鼠(だいこくてんにねずみ)、葡萄(ぶどう)、栗(くり)、蕪(かぶ)の掛軸をご紹介します。

10月におすすめの掛軸の種類

10月におすすめの掛軸の種類には、実りの秋の象徴として、五穀豊穣の象徴である稲穂、雀、ほかに、果物など画題(絵柄)が描かれた掛軸を飾ることで、10月という秋の季節感をしみじみ実感できます。

10月の掛軸は、稲穂、雀、祭りといった画題(絵柄)選び床の間に飾ることで、五穀豊穣を祈願することにもなります。

また栗、葡萄、柿、など果物といった掛軸も床の間に最適です。

葡萄は多産や子孫繁栄の意味が、柿は嘉来(かき)とも言われ縁起物とされます。栗は勝ち栗といって、財産や富の象徴となります。

大黒天は食物の神、農業神に田の神と言われ、大黒天と鼠を合わせた掛軸も最適です。

10月の掛軸はいつからいつまで掛けるのですか

10月の掛軸を、いつからいつまで掛けるのかは

下記をご参考にしてください。(50音順)

女郎花(おみなえし) 6月、7月、8月、9月、10月、11月

柿(かき) 9月、10月、11月、12月

蕪(かぶ) 10月、11月、12月、1月

紅葉(こうよう・もみじ) 9月、10月、11月

菊(きく) 9月、10月、11月

栗(くり) 9月、10月

芒(すすき)=尾花(おばな) 9月、10月、11月

撫子(なでしこ) 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月

葡萄(ぶどう) 8月、9月、10月、11月

松茸(まつたけ) 9月、10月

竜胆(りんどう) 9月、10月、11月

紅葉(こうよう・もみじ)の掛軸

紅葉の掛軸は、9月、10月、11月頃まで掛けます。北の国からすこしずつ南の国へとひろがる葉の色づき、赤色にかわる「紅葉(こうよう)」、黄色にかわる「黄葉(こうよう)」、褐色にかわる「褐葉(かつよう)」がありますが、これらのすべてを「紅葉(こうよう)」とされたりもします。

万葉集で歌われている紅葉とは、「黄葉」がほとんどです。「もみじ」は名詞ばかりではなく、葉の色づく過程や様を動詞の「もみづる」としても使われていました。

「手折(たお)らずて 散りなば惜しと 我が思いし 秋の黄葉(もみち)を かざしつるかも」(橘朝臣奈良麻呂)

手折らずに散ったら惜しいとかねがね思っていた秋のもみじを髪にさせました。

葉の散りゆく姿は盛りを過ぎた状態ではなく、盛りの状態として詠まれました。「手折る」や「かざす」という言葉がそれをあらわしています。

紅葉の掛軸は秋ものを代表する画題(絵柄)です。緑の葉が黄から山吹の濃淡、紅の濃淡へとかわるどの色づきも綺麗です。

(画像) 掛軸 紅山幸水 紅葉

495,000円(税込)

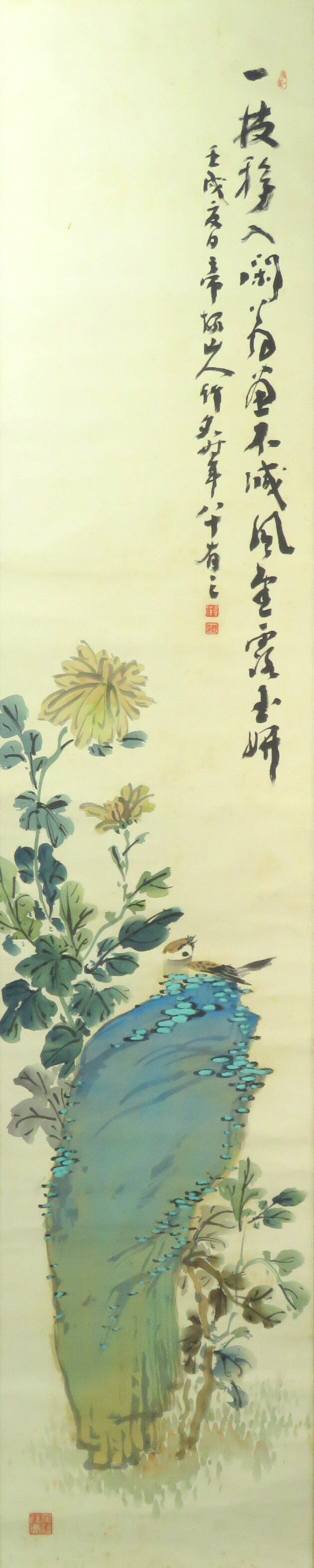

菊の掛軸

菊の掛軸、は9月、10月、11月頃まで掛けます。菊の花は日本の秋を象徴する花といえます。

大菊の気高さ、糸菊の繊細さ、小菊の可憐な愛らしさ。白、黄、紫、紅色と綺麗な花を咲かせてくれます。

「隠逸花(いんいつか)」という別名をもちます。

「暗闇でも、その清らかな香りでそこに菊があることがわかる。」という意味です。

「四君子」のひとつであり、秋の花として晩秋の寒さの中で鮮やかに咲くすがたが好まれました。中国で君子とは徳と学識、礼儀を備えた人を指しました。蘭、竹、菊、梅の4種の持つ特徴が、高い気品をたたえ、まさに君子の特徴と似ていることから、文人たちはこれらの花に美しくあるための力量と心構えを習いました。

国の花でもあるこの花は、鎌倉時代の後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)が調度品の意匠(いしょう)として菊文様を用いたことから、菊花紋章となり、皇室の紋になったといわれます。

菊の節句とよばれる「重陽(ちょうよう)の節句」では、寿命が延びるといわれていた菊を据え、栗ごはん、秋茄子(あきなす)、食用菊のおひたしや吸い物をいただき、膳と一緒に菊酒を嗜みます。菊湯に入り、菊枕で眠り、邪気を払います。菊に綿をかぶせ一晩おき、花の香りと露を含んだ綿で身を清める「菊の着せ綿(きくのきせわた」で、不老長寿や繁栄を願う行事が行われます。

菊の掛軸は「重陽の節句」にも掛けられ、美しい秋を象徴し、清らかな気品をたたえてくれます。

(画像) 掛軸 姫島竹外 菊

稲穂雀の掛軸

稲穂雀の掛軸は9月、10月頃に掛けます。雀は、雀が子を沢山持つことから、『子孫繁栄』、害虫を食べることから『厄をついばむ』として、昔から縁起の良いものとして知られています。

雀の掛軸は年中掛けにすることができますが、10月は稲穂に雀を取り合わせた掛軸を多く見かけます。

豊作を願いかける掛軸でもありますが、豊かさをも象徴しています。吉祥文様として様々な調度品や着衣などに施されています。

稲穂雀の掛軸は縁起も良く、眺めるだけで秋らしい風情があり、人気の高い掛軸です。

竜胆(りんどう)の掛軸

りんどうの掛軸は9月、10月、11月頃まで掛けます。りんどうは鐘形の青紫色の花を晴れた日にだけ上向きに咲かせます。「竜胆(りんどう)」という呼び名は、「りゅうたん」が転じたといわれます。

根の部分に薬効があり、古くから薬草として利用されてきました。その味が竜の胆のように苦いと評されたことが由来とされています。うさぎが掘り当てた薬の逸話がよく知られていますね。

「枕草子」でも他の花が霜にやられて枯れてしまうなかで、りんどうが鮮やかな色彩で顏を覗かせる様に趣きがあると綴られています。

りんどうの掛軸は秋の訪れを告げ、凛々しいすがたを見せてくれます。

柿の掛軸

柿の掛軸は、9月、10月、11月、12月頃まで掛けます。柿の語源は暁(あかつき)を略したとも、輝き(かがやき)が転じたともいわれます。

初夏に黄色や白の可愛い花を咲かせますが、柿といえば、秋に熟す実や葉、木の枝ぶりの方が印象深いですね。

昔から、「柿が赤くなると医者が青くなる」といわれます。

秋に柿が色づく季節は気候もよく、その実の栄養の高さから、食すと体調を崩す人が減るという意味です。

そのため、実を砂糖のかわりに料理するときに加えたり、葉で食物を守ったり、刻んで柿の葉茶としていただきますね。

素晴らしい実や葉ですが、木の立ちすがたに風情があり、人々に長く愛されてきました。

来年も無事実るように『木守り』として、柿の木に一つや二つを収穫せずに残す習慣から、そういう図柄も珍しくありません。柿一つとっても奥深く、意味を考えながら選ぶことで、魅力やありがたみに触れることができるでしょう。

一見単なる季節の果物ですが、掛軸の図柄となると特別な意味を持ち、実際に掛けてみるとしっくりきます。

柿は小鳥とあわせた柿と小禽図など、秋の掛軸のなかでも特に代表的な画題(絵柄)です。

(画像) 掛軸 須磨対水 晩秋楽趣(柿)

大黒天に鼠の掛軸

大黒天が鼠を従えた掛軸をよく見かけますね。

鼠を大黒天の使者とする考えがつくられた。

鼠には災害を予知する能力があり、これを見た古代の中国人が、鼠を未来を知る神獣と考えたのだ。

『古事記』の神話に、鼠が大国主命を救う話もあり、鼠は大黒天の神使いとして置物にされたり、掛軸の画題(絵柄)とされたりした。

年中掛けの掛軸ですが、お米や野菜の収穫期である10月に掛けるには最適の一幅だといえます。

葡萄(ぶとう)の掛軸

葡萄の掛軸は8月、9月、10月頃まで掛けます。

葡萄はたくさんの実を付けることから、多産や子孫繁栄の縁起物とされてきました。

また、ツルが長く伸びて、しっかりと巻き付きます。ことから古来より、生命力の象徴とされています。

豊穣や多産、生命力を表す縁起物とされています。

果実の掛軸は、秋の実りを画題(絵柄)にすることで、季節感を感じます。

葡萄(ぶどう)の画題(絵柄)の掛軸は、その絵柄がとても美しく床の間を飾るため、特に好まれています。

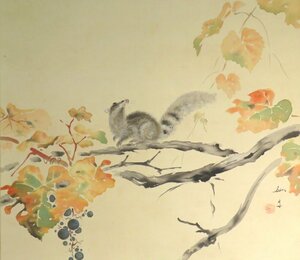

(画像) 掛軸 吉田鋤牛 山葡萄栗鼠 リス

栗の掛軸

栗はの掛軸は9月から10月まで掛けます。実りが少ない時期でも、栗だけは立派に成長します。

武田信玄は必ず戦では栗を持っていき軍糧にして戦いに勝利したことから、勝利したのは「勝ち栗のおかげ」と考えられたという逸話もあります。

栗のイガはとげとげしていて、鬼は大の苦手だと考えられ、厄除けできるともいわれます。

「桃栗三年柿八年」と言われるように、栗は実がつくまでに最低3年程度はかかります。その成長期間の長さから、不老長寿の縁起物ともされます。

栗の掛軸は、勝ち栗といわれる勝負運や不老長寿の縁起物、また、そのいかにも秋らしい風情と逞しさ、愛らしが人々の心を捉え人気があります。

こうした掛軸を床の間に飾ると素敵ですね。

蕪(かぶ)の掛軸

蕪の掛軸は10月から1月頃まで掛けます。

蕪(かぶ)はその語呂合わせや言葉遊びから、頭(かぶ)に重ね合わせて、頭(かしら)を目指すようにという意味を込めて、武家の間で「縁起物』とされたといわれます。

その強靭な根付きから『子孫繁栄』、その形の丸みから、『夫婦円満』などの意味で、武家に好まれたといわれます。

紅白のカブは厄除け、そのほかにも、『蕪(かぶ)』と『株(かぶ)』を重ね合わせて、『株(かぶ)が上がる』などの意味として縁起が良いと好まれます。

その蕪の形が絵にすること面白味があり、洒脱な画讃などに描かれます。縁起も良く飽きることのない、秋から冬まで楽しめる掛軸です。

古忨堂は骨董を通して日本のものつくりの文化で育まれた知恵を楽しくお伝えしていきます

このホームページ内に書かれた専門的な内容は、長い間に古忨堂にお越しいただいていた、様々な「道」に精通されているお客様や先生方、また同業の古い先輩方から教わった事が多く書かれています。

他のWEBページに載っていないことも多いかもしれません。

文章内容には誤解が出ないように注意しておりますが、時代や流派、地域などの違いで齟齬もあるのではないかと思います。現在何かの「道」の習得などに励んでいらっしゃる方は、このホームページを含めてWEB上の知識ではなく、直接おしえてくださっている先生のお話をお聞きくださるよう、お願い申し上げます。

直接古忨堂へお越しいただく場合

阪神百貨店梅田本店8階にて、連日午前10時から午後8時まで営業しております。

(1月1日はお休みです。他は阪神百貨店の営業予定日をご確認ください。)

大阪メトロ梅田駅 / 東梅田駅 / 西梅田駅 / 阪神電車・大阪梅田駅 / 阪急電鉄・大阪梅田駅 / JR大阪駅が最寄りです。

ネット通販から工芸品や古美術を購入する方法

ページ内に[ 〇〇〇〇〇はこちら ] というボタンがありましたら、そのボタンをクリックするとその内容の古忨堂の商品検索結果があらわれます。画像をクリックできるものは直接その商品ページをご覧いただくことができ、販売サイトから直接お買い求めいただけます。各販売サイトの特典が使用できます。

また、一部の作品は阪神百貨店のRemo Order(リモオーダー)などを利用してご購入もいただけます。

その場合、販売サイトの購入ボタンは押さずに作品ごとにお問い合わせください(ヤフオクの競りあがっている商品、及び¥10,000未満の商品は全てご利用いただけません)。

送料は別途かかります。リモオーダーでは阪急阪神百貨店のポイントやカード割引など通常のリモオーダー取引と同じ特典をご利用いただけます。

詳しくは阪神百貨店のホームページもご覧ください。

掛軸・工芸品・古美術品の販売=ご注文依頼の方法

その際、お探しのお道具類の

使う用途(普段使い、慶事、フォーマルな茶会、収集、など)

使う予定(季節、日時、目的(趣向)、お稽古用、など)他の取り合わせ(茶事・茶会や床飾りなどの場合)

ご予算(わかれば)

など、お教えいただけますと迅速にご対応できます。

掛軸・工芸品・古美術品の買取=売却をご希望の方

tel : 06-6341-1000 までお問い合わせください。

その際、売却希望の作品の画像をお送りいただけると早くご対応可能です。

ジャンルによって必要な画像が違いますので、詳細ページをご覧ください。